Родился русский поэт и прозаик Яков Петрович Полонский (1819–1898)

Яков Петрович Полонский родился 6 (18) декабря 1819 г. в г. Рязани. Отец поэта, Пётр Григорьевич Полонский, служил в Рязани чиновником в канцелярии генерал-губернатора А. Д. Балашова. В 1819 г. он женился на Наталье Яковлевне Кафтыревой, происходившей из старинного дворянского рода. Яков Петрович Полонский был старшим ребёнком четы Полонских.

Из воспоминаний Я. П. Полонского: «Официально записан родившимся 7 декабря 1819 года, но так как я родился ранее полуночи в вечер николина дня, то и решено было праздновать день моего рождения 6 декабря, а не 7-го, когда мне дали имя и впервые внесли его в приходскую книгу. Крёстная мать моя и родная тётка по матери Вера Яковлевна Кафтырева не раз рассказывала, как она и её сестры в Николин день узнали на балу у генерал-губернатора Балашова о моём рождении, тотчас же покинули бал и в бальных платьях приехали ночью поздравить мать мою».

Яков Полонский учился в Рязанской 1-й мужской гимназии. Именно здесь он увлёкся литературой и начал писать ещё несмелые, подражательные, ученические стихи. В 1837 г. гимназию посетил цесаревич Александр Николаевич, будущий император Александр II. Из воспоминаний Я. П. Полонского: «Директор Семёнов позвал меня и поручил мне написать стихи, так чтобы один куплет можно было проговорить изустно, а другой пропеть на голос «Боже, Царя храни!». Я охотно взялся за это дело и порядочно над этими стихами помучился».

Именно здесь он увлёкся литературой и начал писать ещё несмелые, подражательные, ученические стихи. В 1837 г. гимназию посетил цесаревич Александр Николаевич, будущий император Александр II. Из воспоминаний Я. П. Полонского: «Директор Семёнов позвал меня и поручил мне написать стихи, так чтобы один куплет можно было проговорить изустно, а другой пропеть на голос «Боже, Царя храни!». Я охотно взялся за это дело и порядочно над этими стихами помучился».

Вечером в доме директора гимназии Н. Н. Семёнова Полонского ожидала заслуженная награда за стихи. «И вот, вижу я, выходит ко мне высокий, полный, несколько сутулый, мне совершенно незнакомый господин… Этот господин был Василий Андреевич Жуковский. Он сказал мне, что стихи мои ему очень понравились, что наследник благодарит меня и жалует меня золотыми часами… На другой день отъезда наследника-цесаревича в актовом зале новой гимназии была прочтена какая-то бумага с упоминанием моей фамилии и затем мне был вручён футляр с небольшими золотыми часами, покрытыми эмалированными цветами, по большей части незабудками», — писал Я. П. Полонский.

П. Полонский.

В 1838 г., после окончания гимназии, Я. П. Полонский поступает на юридический факультет Московского университета. Среди его друзей по университету были выдающиеся современники: поэты А. А. Григорьев, А. А. Фет, историки С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин, писатель А. Ф. Писемский и другие. Из наиболее близких людей — отставной генерал, член ранних декабристских организаций М. Ф. Орлов, его жена и их сын Николай, М. П. Погодин, Ю. Ф. Самарин, И. С. Тургенев, дружба с которым продолжалась всю оставшуюся жизнь, П. Я. Чаадаев, А. С. Хомяков, Н. М. Языков, М. С. Щепкин.

Несмотря на широкий круг общения и разнообразие интересов, жизнь студента Полонского была сложной — он был беден, приходилось постоянно подрабатывать частными уроками. В 1840 г. в журнале «Отечественные записки» опубликовано стихотворение Я. П. Полонского «Священный благовест торжественно звучит…», о котором с похвалой отзывался профессор словесности Московского университета И. И. Давыдов. Это первое произведение поэта, вышедшее в печати.

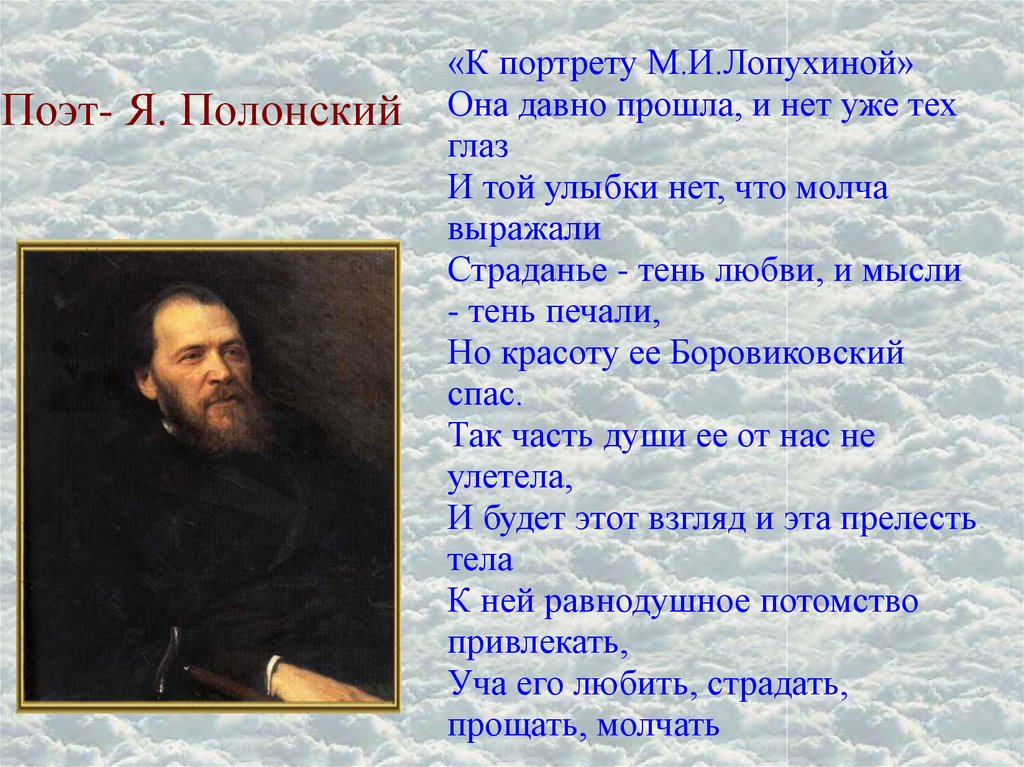

В 1844 г. в Москве выходит первая книга Я. П. Полонского «Гаммы», замеченная критикой. В том же году Полонский едет в Одессу, где знакомится с Л. С. Пушкиным (братом А. С. Пушкина), который позднее писал литературному критику П. А. Плетнёву о «таланте Полонского». При поддержке друзей в Одессе в 1846 г. издается сборник «Стихотворения 1845 г.». Я. П. Полонский продолжает заниматься репетиторством в состоятельных семьях. Впечатления одесской жизни позже легли в основу автобиографического романа «Дешёвый город».

Весной 1846 г. Я. П. Полонский переезжает в Тифлис. Здесь он устроился сначала помощником столоначальника, затем — чиновником особых поручений в канцелярии наместника Кавказа Михаила Семёновича Воронцова.Одновременно был помощником редактора официальной газеты «Закавказский вестник». В тифлисской типографии изданы сборники стихотворений Я. П. Полонского «Сазандар» и «Несколько стихотворений».

В 1851 г. Я. П. Полонский приезжает в Петербург. В 1855 г. вышла книга «Стихотворения», благожелательно встреченная критиками. Его произведения начинают печатать в петербургских журналах: «Отечественных записках» и «Современнике». Однако гонорары за литературный труд не могли обеспечить жизнь поэта. Я. П. Полонский становится домашним учителем сына гражданского губернатора Санкт-Петербурга Николая Михайловича Смирнова. В 1857 г. Смирновы, а вместе с ними и Полонский, едут в Баден-Баден. Вскоре он расстается с семьей Смирновых и путешествует по городам Европы: в Женеве берёт уроки рисования у художника Дидэ, посещает Рим, Неаполь, Париж, где общается со многими русскими и зарубежными деятелями культуры. В 1858 г. в Париже Я. П. Полонский знакомится с восемнадцатилетней дочерью псаломщика при русской православной церкви Еленой Васильевной Устюжской, которая вскоре стала его женой. В этом же году молодожёны переезжают в Петербург. Однако счастье поэта было недолгим: в январе 1860 г. умирает его шестимесячный сын Андрей, а спустя полгода заболевает и умирает горячо любимая жена. Незадолго до этого Я. П. Полонский сильно повредил ногу, после чего уже не мог обходиться без костылей.

Его произведения начинают печатать в петербургских журналах: «Отечественных записках» и «Современнике». Однако гонорары за литературный труд не могли обеспечить жизнь поэта. Я. П. Полонский становится домашним учителем сына гражданского губернатора Санкт-Петербурга Николая Михайловича Смирнова. В 1857 г. Смирновы, а вместе с ними и Полонский, едут в Баден-Баден. Вскоре он расстается с семьей Смирновых и путешествует по городам Европы: в Женеве берёт уроки рисования у художника Дидэ, посещает Рим, Неаполь, Париж, где общается со многими русскими и зарубежными деятелями культуры. В 1858 г. в Париже Я. П. Полонский знакомится с восемнадцатилетней дочерью псаломщика при русской православной церкви Еленой Васильевной Устюжской, которая вскоре стала его женой. В этом же году молодожёны переезжают в Петербург. Однако счастье поэта было недолгим: в январе 1860 г. умирает его шестимесячный сын Андрей, а спустя полгода заболевает и умирает горячо любимая жена. Незадолго до этого Я. П. Полонский сильно повредил ногу, после чего уже не мог обходиться без костылей.

Тяжелый 1860 г. ознаменовался для поэта выходом книги стихотворений «Оттиски», благосклонно принятой публикой. В последующие годы Я. П. Полонский продолжает печатать в журналах поэзию и прозу. В Петербурге была издана книга «Кузнечик-музыкант: Шутка в виде поэмы» с иллюстрациями В. А. Гартмана.

В 1866 г. Я. П. Полонский встретился с Жозефиной Антоновной Рюльман, которая вскоре стала его женой. Во втором браке у него родилось трое детей: Александр (1868 г.), Наталья (1870 г.) и Борис (1875 г.).

В 1863 г. Я. П. Полонский был утверждён в должности младшего цензора Комитета иностранной цензуры, где служил до 1896 г., к концу жизни став членом Совета Главного управления по делам печати. Работал он по большей части дома, просматривая французские, английские, итальянские книги и журналы.

В 1860-1870-е гг. Я. П. Полонский публикует в периодических изданиях новые произведения, работает над поэмами «Братья», «Мими», «Келиот», романами «Признания Сергея Чалыгина», «Дешёвый город», «Крутые горки»; издаёт стихотворные сборники. В 1869 г. началось издание собрания сочинений в четырёх томах, в 1895-1896 гг. — пятитомного собрания сочинений.

В 1869 г. началось издание собрания сочинений в четырёх томах, в 1895-1896 гг. — пятитомного собрания сочинений.

В 1872 г. выпущено отдельным изданием либретто Я. П. Полонского по повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством» к опере П. И. Чайковского «Кузнец Вакула», которая впервые была исполнена 6 декабря 1876 г. в Мариинском театре Петербурга. После переработки опера была названа «Черевички» и поставлена в Большом театре в 1887 г.

Великий князь Константин Константинович Романов, писавший под псевдонимом К. Р., посвятил Я. П. Полонскому стихотворение «Незабвенных поэтов бессмертную лиру…».

В 1888 г. Я. П. Полонский становится членом Рязанской учёной архивной комиссии. В том же году на академической выставке экспонировались его пейзажные полотна, за которые ему было присуждено звание почётного вольного общника Императорской Академии художеств.

Наряду с произведениями Я. П. Полонского широкую известность получают в Петербурге его «пятницы», которые он проводил в своей квартире на углу улиц Знаменской и Бассейной. Поэту хотелось соединить в своём доме писателей, художников, музыкантов для дружеских бесед по вопросам, касающимся искусства.

Поэту хотелось соединить в своём доме писателей, художников, музыкантов для дружеских бесед по вопросам, касающимся искусства.

18 октября 1898 г. после продолжительной болезни Я. П. Полонский скончался. После отпевания в Петербурге гроб с его телом доставили в Рязань, где на несколько часов он был установлен в церкви Рязанской гимназии, а 25 октября перевезён в Льговский монастырь и предан земле. В 1959 г. прах Я. П. Полонского из Льгова был перенесён в Рязань на территорию Рязанского кремля.

В стихотворении Я. П. Полонского «Письма к Музе», написанном в 1877 г., есть такие строки о родном городе:

…Помнишь, ты меня из классной

Увела и указала

На разлив Оки с вершины

Исторического вала?

Этот вал, кой-где разрытый,

Был твердыней земляною

В оны дни, когда рязанцы

Бились с дикою ордою

Подо мной таились клады,

Надо мной стрижи звенели,

Выше — в небе — над Рязанью

К югу лебеди летели…

(Я. П. Полонский «Письма к Музе. Письмо второе»)

П. Полонский «Письма к Музе. Письмо второе»)

Лит.: Орлов П. А. Я. П. Полонский. Рязань, 1961; Полонский Я. П. Полное собрание сочинений Я. П. Полонского: Т. 1–10. СПб., 1885–1886; Полонский Я. П. Воспоминания. М., 1988 (с. 268–480; Потапов А. Н. Одинокий лебедь: судьба и творчество Якова Полонского. М., 2019; Яков Петрович Полонский: личность и творчество в истории русской культуры / Л. В. Чекурин, Т. В. Федосеева, В. А. Толстов и др.; под ред. Л. В. Чекурина. Рязань, 2014

См. также в Президентской библиотеке:

Русский вестник. СПб., 1892. Т. 220. № 5. Май

Соколов Н. М. Лирика Я. П. Полонского: Крит. этюд. СПб., [1898]

краткая биография, фото и видео, личная жизнь

Полонский Яков Петрович (1819-1898) – русский поэт-романист, публицист. Его произведения не имеют столь масштабного значения, как Некрасова или Пушкина, но без поэзии Полонского русская литература не была бы столь многоцветной и многогранной. В его стихах глубоко отображен мир России, глубина и сложность души русского народа.

Семья

Яков появился на свет 6 (18) декабря 1819 года в центральной части России – городе Рязани. В большой семье он был первенцем.

Его отец, Полонский Петр Григорьевич, происходил из обедневшего дворянского рода, был чиновником-интендантом, состоял на канцелярской службе у городского генерал-губернатора.

Мама, Наталья Яковлевна, принадлежала древнему русскому дворянскому роду Кафтыревых, занималась ведением домашнего хозяйства и воспитанием семерых детей. Она была очень образованной женщиной, любила читать и записывать в тетрадки романсы, песни и стихи.

Гимназия

Сначала мальчик получал домашнее образование. Но, когда ему исполнилось тринадцать лет, умерла мама. Отец был назначен на казенную должность в другой город. Он переехал, а дети остались на попечении родных Натальи Яковлевны. Они определили Якова на обучение в Первую рязанскую мужскую гимназию. В провинциальном городе это учебное заведение считалось на тот момент центром культурной жизни.

Здание 1-ой мужской гимназии в Рязани, где учился Яков Полонский

В то время на пике славы были русские поэты Александр Пушкин и Владимир Бенедиктов. Подросток Полонский зачитывался их стихами и сам понемногу начал сочинять, тем более, что заниматься рифмованием тогда стало модным. Преподаватели отмечали, что юный гимназист обладает явным поэтическим талантом и проявляет в этом отличные способности.

Знакомство с Жуковским

Решающее влияние для выбора Полонским дальнейшего литературного жизненного пути оказала встреча с поэтом, одним из основоположников романтизма в русской поэзии Жуковским Василием Андреевичем.

В 1837 году в Рязань приехал цесаревич Александр II, будущего императора принимали в мужской гимназии. Руководитель учебного заведения поручил Якову сочинить два куплета приветственных стихов. Один куплет гимназистский хор исполнял под мелодию «Боже, царя храни!», которая стала гимном России за четыре года до этого.

Прием престолонаследника прошел успешно, и вечером руководитель гимназии устроил по этому поводу торжество. На мероприятии Яков встретился с автором слов гимна Жуковским, который сопровождал цесаревича в поездке. Маститый поэт хорошо отозвался о стихотворном творении Полонского. А когда гости уехали, директор гимназии вручил Якову от них золотые часы. Такой подарок и хвала Василия Андреевича закрепили мечту Полонского связать свою жизнь с литературой.

На мероприятии Яков встретился с автором слов гимна Жуковским, который сопровождал цесаревича в поездке. Маститый поэт хорошо отозвался о стихотворном творении Полонского. А когда гости уехали, директор гимназии вручил Якову от них золотые часы. Такой подарок и хвала Василия Андреевича закрепили мечту Полонского связать свою жизнь с литературой.

Годы учебы в университете

В 1838 году Яков поступил в Московский университет. Он стал студентом юридического факультета, но по-прежнему писал стихи, принимал участие в университетском альманахе «Подземные ключи». Очень восхищали Полонского лекции декана историко-филологического факультета Тимофея Николаевича Грановского, которые существенно повлияли на формирование мировоззрения студента.

Во времена учебы общительный и привлекательный Яков быстро находил общий язык с сокурсниками. Особенно сблизился с Николаем Орловым, сыном генерал-майора, участника Наполеоновских войн Михаила Федоровича Орлова. В их доме по вечерам собирались самые известные представители науки, искусства и культуры России. С некоторыми из них Полонский завел настоящую долгую дружбу – актером Михаилом Щепкиным, стихотворцами Аполлоном Григорьевым и Афанасием Фетом, философом Петром Чаадаевым, историками Константином Кавелиным и Сергеем Соловьевым, писателями Михаилом Погодиным и Алексеем Писемским.

С некоторыми из них Полонский завел настоящую долгую дружбу – актером Михаилом Щепкиным, стихотворцами Аполлоном Григорьевым и Афанасием Фетом, философом Петром Чаадаевым, историками Константином Кавелиным и Сергеем Соловьевым, писателями Михаилом Погодиным и Алексеем Писемским.

Яков читал на вечерах свои произведения, а новые друзья помогали ему с их публикацией. Так, при помощи знакомых в 1840 году его стихи напечатали в издании «Отечественные записки». Литературные критики (в том числе и Белинский) высоко оценили первые поэтические работы молодого стихотворца, но прожить лишь за счет сочинительства было невозможно. Студенческие годы Полонского проходили в постоянной нужде и бедности. Ему приходилось подрабатывать, давая частные уроки и занимаясь репетиторством.

Вместо положенных четырех лет Яков учился в университете на год дольше, так как на третьем курсе не смог сдать экзамен по римскому праву декану юридического факультета Никите Ивановичу Крылову.

В период университетской учебы особенно тесные дружественные отношения зародились между Яковом и Иваном Тургеневым. Долгие годы они высоко оценивали литературный талант друг друга.

Долгие годы они высоко оценивали литературный талант друг друга.

Кавказский период

Бедственное положение стало главной причиной того, что по окончании университета осенью 1844 года Яков покинул Москву. Хоть в «Отечественных записках» и вышел первый сборник его стихов «Гамма», денег по-прежнему не было. Полонскому представился шанс устроиться на работу в таможенное ведомство в Одессе, и он этим воспользовался. Там Яков жил у брата известного теоретика анархизма Бакунина и часто бывал в доме наместника Воронцова. Жалования не хватало, снова приходилось давать частные уроки.

Весной 1846 года ему предложили канцелярскую должность у кавказского наместника графа Воронцова, и Яков уехал в Тифлис. Здесь он состоял на службе до 1851 года. Полученные на Кавказе впечатления, история борьбы России за укрепление южных границ, знакомство с обычаями и традициями горцев навеяли поэту его лучшие стихи, которые и принесли ему всероссийскую известность.

В Тифлисе Полонский вел сотрудничество с газетой «Закавказский вестник» и выпустил сборники поэзии «Сазандар» (1849) и «Несколько стихотворений» (1851). Здесь же он печатал рассказы, очерки, научные и публицистические статьи.

Здесь же он печатал рассказы, очерки, научные и публицистические статьи.

В период проживания на Кавказе Яков увлекся живописью. Способности к этому виду искусства были замечены у него еще во время учебы в рязанской гимназии. Но именно кавказские окрестности и пейзажи вдохновили Полонского, он очень много рисовал и сохранил это увлечение до конца дней.

Европа

В 1851 году поэт переехал в столицу. В Петербурге он расширил круг своих знакомств в литературном сообществе и много трудился над новыми произведениями.

В 1855 году выпустил следующий поэтический сборник, который с большой охотой публиковали самые популярные литературные издания России – «Отечественные записки» и «Современник». Но на полученные гонорары у поэта не получалось вести даже самое скромное существование. Полонский устроился на работу в качестве преподавателя на дому к детям петербургского губернатора Н. М. Смирнова.

Пейзаж Кавказа, нарисованный Яковом Полонским

В 1857 году губернаторское семейство отправилось в Баден-Баден, с ними уехал и Яков. Он путешествовал по европейским странам, учился рисованию у живописцев Франции, свел знакомства с представителями иностранной и русской литературы (в круг его новых знакомых входил и знаменитый Александр Дюма).

Он путешествовал по европейским странам, учился рисованию у живописцев Франции, свел знакомства с представителями иностранной и русской литературы (в круг его новых знакомых входил и знаменитый Александр Дюма).

В 1858 году Яков отказался от должности учителя губернаторских детей, так как не смог больше ладить с их матерью – вздорной и фанатически религиозной Александрой Осиповной Смирновой-Россет. Он попытался остаться в Женеве и заняться живописью. Но вскоре познакомился с известным литературным меценатом графом Кушелевым-Безбородко, который как раз собрался организовать в Петербурге новый журнал «Русское слово». Граф предложил Якову Петровичу занять должность редактора.

Жизнь и работа в Петербурге

В конце 1858 года Полонский вернулся в Петербург и начал работу в «Русском слове».

В 1860 году поступил на службу в Комитет иностранной цензуры на должность секретаря. С 1863 года занял в этом же комитете пост младшего цензора, проработал на одном месте до 1896 года.

В 1897 году Якова Петровича назначили членом Совета главного управления по делам печати.

В конце жизни в своем творчестве поэт все чаще обращался к религиозно-мистическим темам (старость, смерть, мимолетное человеческое счастье). В 1890 году вышел его последний сборник стихов «Вечный звон». Наиболее значимым произведением Полонского считается шуточная поэма-сказка «Кузнечик-музыкант».

Личная жизнь

Со своей первой женой Еленой Устюжской (1840 года рождения) поэт познакомился во время путешествия по Европе. Она была дочерью француженки и старосты русской церкви в Париже Василия Кузьмича Устюжского. Елена совсем не знала русского языка, а Яков – французского, но брак был заключен по большой любви. В 1858 году Полонский привез молодую супругу в Петербург.

Но следующие два года стали самыми тяжелыми в жизни поэта. Он упал и получил серьезную травму, от ее последствий не смог избавиться до конца дней и передвигался только при помощи костылей. Вскоре заболела тифом и скончалась его жена. Через несколько месяцев умер их шестимесячный сын Андрей.

Через несколько месяцев умер их шестимесячный сын Андрей.

Долгие годы он не мог оправиться от горя, спасало только творчество. В 1866 году Яков женился второй раз на Жозефине Антоновне Рюльман (1844 года рождения). В этом браке родилось трое детей – сыновья Александр (1868) и Борис (1875) и дочь Наталья (1870). Жозефина обладала талантом скульптора и активно принимала участие в художественной жизни Петербурга. В их доме часто проводились вечера творчества, куда приходили известные в России писатели и художники.

Смерть

Умер Яков Петрович 18 (30) октября 1898 года. Его похоронили в селе Льгово Рязанской губернии в Успенском Ольговом монастыре. В 1958 году останки поэта перезахоронили на территории Рязанского кремля.

Биография Якова Полонского | Биографии известных людей

| ФИО: | Полонский Яков Петрович |

| Дата рождения: | 7 (18) декабря 1819 г. |

| Место рождения: | Рязань |

| Знак зодиака: | Стрелец |

| Деятельность: | Поэт, прозаик |

| Дата смерти: | 18 (30) октября 1898 г. (78 лет) |

Содержание:

- Детство и юность

- Краткая биография

- Личная жизнь

- Творческие достижения

Детство и юность

Яков Полонский был первенцем в дворянской семье Петра Григорьевича, чиновника-интенданта, состоявшего на службе у губернатора Рязани. Мать, Наталья Яковлевна, происходившая из древнего рода Кафтыревых, занималась домашним хозяйством и воспитанием 7-ых детей. Она много читала и выписывала в тетради стихи, песни и романсы. Семья несколько раз меняла съемное жилье. Наблюдения за патриархальным укладом жизни хозяев и родственников, прекрасные пейзажи со старинной архитектурой и садами отразились в творчестве поэта.

До 13 лет мальчик был на домашнем обучении, потом умерла мама, а отца перевели в другой город. Петр Григорьевич уехал один, дети остались под заботой родственников матери. Якова устроили в лучшую мужскую гимназию Рязани. Тогда были модными поэты Пушкин и Бенедиктов. Зачитываясь их стихами, многие пытались рифмовать. Не избежал этого влияния и Яков, причем преподаватели отмечали его явные способности к поэзии.

В 1837-м году, готовясь к приезду престолонаследника Александра, директор гимназии Н. Семенов поручил Полонскому написать стихи под мелодию гимна «Боже, Царя храни!». Строки понравились цесаревичу, и он подарил автору золотые часы. Прежде никому неизвестный гимназист получил 1-ю популярность в Рязани, его стали приглашать на обеды важные персоны города.

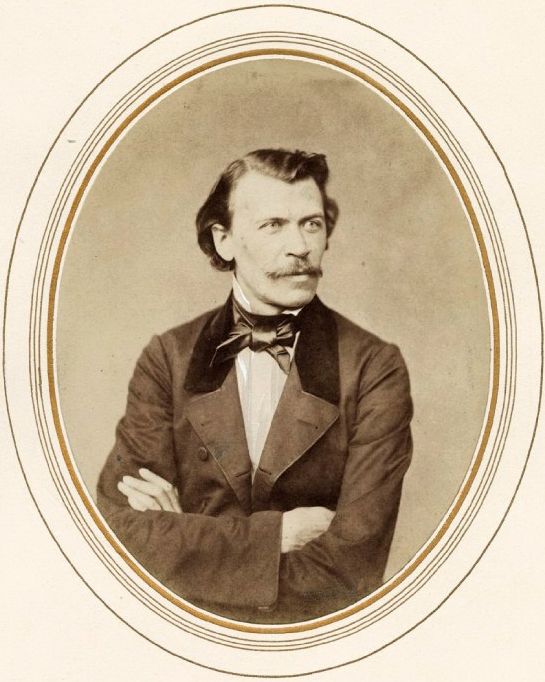

В молодости

Краткая биография

- 7 (18) декабря 1819 г. – Родился в Рязани.

- 1838 – Поступил в Московский университет на юридический факультет.

На вступительных экзаменах познакомился со студентом-словесником Аполлоном Григорьевым, который снимал комнатку на Малой Полянке. Там собирались студенты, увлеченные философией, это было одно из мест, где возникала московская литературная «богема». Центром тусовки были 3 крупнейших поэта: Григорьев, Афанасий Фет и Полонский. Последний мучился ощущением своей ущемленности в образованности и положении (не мог обучаться на филологическом факультете из-за «нехватки памяти» на изучение иностранных языков и был беден настолько, что приходилось подрабатывать репетиторством и довольствоваться дешевыми обедами и даже калачами).

На вступительных экзаменах познакомился со студентом-словесником Аполлоном Григорьевым, который снимал комнатку на Малой Полянке. Там собирались студенты, увлеченные философией, это было одно из мест, где возникала московская литературная «богема». Центром тусовки были 3 крупнейших поэта: Григорьев, Афанасий Фет и Полонский. Последний мучился ощущением своей ущемленности в образованности и положении (не мог обучаться на филологическом факультете из-за «нехватки памяти» на изучение иностранных языков и был беден настолько, что приходилось подрабатывать репетиторством и довольствоваться дешевыми обедами и даже калачами). - 1838-1844 – Сближение Полонского с Фетом. Мягкий и неуверенный Яков тянулся к решительному и твердому Афанасию и часто отдавал последнему на суд свои стихотворные опыты. А Фет первым почувствовал уникальный талант приятеля, с нетерпением ожидая новых строк. Оба написали в этот период первые шедевры, включенные в золотую шкатулку русской поэтической классики.

У Полонского это «Пришли и стали тени ночи…». Тогда же началась дружба с Тургеневым, продолжавшаяся до смерти Ивана Сергеевича.

У Полонского это «Пришли и стали тени ночи…». Тогда же началась дружба с Тургеневым, продолжавшаяся до смерти Ивана Сергеевича. - 1840 – В авторитетном журнале «Отечественные записки» увидело свет 1-е стихотворение «Священный благовест торжественно…».

- 1841 – Печатался в студенческом альманахе, названном «Подземные ключи».

- 1842 – Написал «К демону», в котором проявилась ключевая особенность всего дальнейшего творчества Полонского – осознание личной причастности к вариативному многообразию окружающей жизни.

- 1844 – Вышел 1-й поэтический сборник «Гаммы» при помощи сына известного артиста Щепкина. В этом же году окончил университет. Несмотря на тепло встреченный критикой дебют, этот труд не принес никакой прибыли. Поэтому использовал шанс устроиться на таможенную службу, для чего переехал в Одессу.

- 1845 – Напечатано стихотворение «Вызов», которое (с музыкой А.С. Даргомыжского) попало в популярные песенники.

- 1846 – Появилась известная «Затворница». Положенная на музыку неизвестных композиторов, она сразу приобрела популярность в среде студентов, а потом и ссыльных. Опубликован 2-й сборник «Стихотворения 1845 года».

- 1846-1851 – Получил назначение в канцелярию наместника на Кавказе М. Воронцова в Тифлис. Переехав, параллельно работает помощником редактора «Закавказского вестника». Публиковал свои сочинения: статистику климата, населения и природных богатств, художественные и этнографические очерки и заметки, фельетоны, стихи. Закавказье вдохновило на написание многих стихов, принесших начинающему чиновнику всероссийскую известность. Увлекся живописью, способности к которой проявились еще при обучении в гимназии, и писал картины до конца жизни.

- 1849 – Издан сборник «Сазандар» (Певец) о быте и духе кавказских народов.

- 1852 – Опубликована 1-я драма «Дареджана Имеретинская».

- 1851-1859 – Сотрудничал с «Современником», опубликовал 4-й сборник стихов.

Но гонораров по-прежнему не хватало даже на скромную жизнь. Поэтому давал частные уроки, в том числе детям столичного губернатора. С губернаторской семьей путешествовал по Европе, учился живописи у французских мастеров, знакомился с писателями. В 1858-м году отказался преподавать детям губернатора, устав ладить с их вздорной матерью.

Но гонораров по-прежнему не хватало даже на скромную жизнь. Поэтому давал частные уроки, в том числе детям столичного губернатора. С губернаторской семьей путешествовал по Европе, учился живописи у французских мастеров, знакомился с писателями. В 1858-м году отказался преподавать детям губернатора, устав ладить с их вздорной матерью. - 1852 – Посвятил приятелю детства Михаилу Кублицкому, на квартире которого жил в Москве после того, как скончалась бабушка, стихотворение «Финский берег». По завещанию этого товарища Якову отошла огромная библиотека и собрание автографов знаменитостей.

- 1859-1860 – Познакомился с меценатом и создателем журнала «Русское слово» Кушелевым-Безбородко. Был редактором этого журнала. Опубликовал сборник «Рассказы».

- 1863 – Опубликовал шуточно-сатиристическую поэму-сказку «Кузнечик-музыкант», которая считается самой лучшей из поэм Полонского. Изящным слогом автор рассказывает о неразделенной любви кузнечика к прелестной бабочке, влюбленной в соловья.

Очеловечивая своих героев, он воспевает людские добродетели и обличает пороки.

Очеловечивая своих героев, он воспевает людские добродетели и обличает пороки. - 1860-1898 – Работал в Комитете иностранной цензуры и Совете главного управления по делам печати, зарабатывая на жизнь. Издано несколько поэтических сборников поэта, в т.ч. Полные собрания сочинений, рассказы «На высотах спиритизма», романы «Женитьба Атуева», «Дешевый город» и «Проигранная молодость», поэма «Собаки».

- 1890 – Вышел последний сборник стихотворений «Вечный звон».

- 18 (30) октября 1898 г. – Умер. С 1958-го года останки находятся в Рязанском кремле.

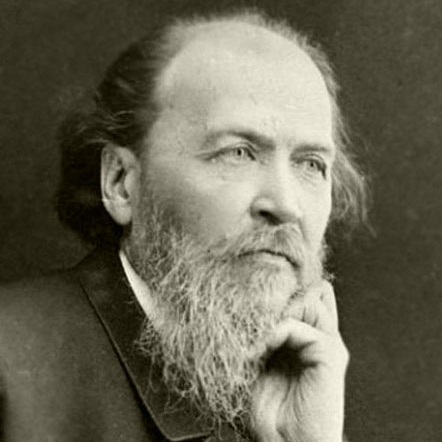

Поэт Яков Полонский

Личная жизнь

Ощущение ущербности распространялось и на интимные чувства поэта. Причиной неудач в личной жизни он считал робость, отсутствие явной красоты, сильную бедность и привычку писать стихи.

Во время поездки по Европе Яков познакомился с Еленой Устюжской, дочерью старосты русской церкви. Девушка практически не говорила по-русски, а Яков по-французски, но они полюбили друг друга. В июле 1858-го года пара обвенчалась и вскоре приехала в Петербург, где началась полоса несчастий. Сначала поэт упал и серьезно травмировался. Из-за этого до конца жизни вынужден был передвигаться на костылях. В 1959-м году заболела тифом и скончалась жена, а через несколько месяцев 6-месячный сын Андрей.

В июле 1858-го года пара обвенчалась и вскоре приехала в Петербург, где началась полоса несчастий. Сначала поэт упал и серьезно травмировался. Из-за этого до конца жизни вынужден был передвигаться на костылях. В 1959-м году заболела тифом и скончалась жена, а через несколько месяцев 6-месячный сын Андрей.

С первой женой Еленой Устюжской

Полонский долго переживал утраты, находя утешение в творчестве. Но потом нагрянула новая любовь. В 1866-м году он женился на Жозефине Антоновне Рюльман, сестре известного в городе врача Антона Рюльмана. В браке родилось 3 детей: Александра в 1868-м году, Наталья – в 1870-м и Борис – в 1875-м, Жозефина Антоновна была скульптором-любителем и активно участвовала в столичной творческой жизни. В гостеприимном доме Полонских известные художники и писатели часто собирались на вечера. Петербуржцы и после смерти главы дома какое-то время продолжали традицию устраивать так называемые «Пятницы».

Жозефина Антоновна Рюльман

Творческие достижения

Яков Полонский принадлежал к литературной эпохе, существовавшей между поколением А.С. Пушкина и символистами. Он писал во многих видах литературы: сатиру, поэмы, рассказы, пьесы, очерки, воспоминания, критические статьи. Но уважали его, прежде всего, как лирического поэта. В этом жанре стихотворца считали выдающимся еще при жизни.

Как живописец кистью, он легко и ловко орудовал словами, описывая любовные переживания и чудесные картины среднерусской природы, прекрасной в любое время года. Его стихи прекрасно ложились на музыку Даргомыжского, Чайковского, Рахманинова и других композиторов. Некоторые стали известными песнями и поются до сих пор. Например, «Песня цыганки» и «Затворница».

Биография и ТОП-7 Интересных Факта

Полонский Яков Петрович (1819–1898) – русский поэт-романист, публицист. Его произведения не имеют столь масштабного значения, как Некрасова или Пушкина, но без поэзии Полонского русская литература не была бы столь многоцветной и многогранной. В его стихах глубоко отображен мир России, глубина и сложность души русского народа.

В его стихах глубоко отображен мир России, глубина и сложность души русского народа.

Семья

Яков появился на свет 6 (18) декабря 1819 года в центральной части России – городе Рязани. В большой семье он был первенцем.

Его отец, Полонский Петр Григорьевич, происходил из обедневшего дворянского рода, был чиновником-интендантом, состоял на канцелярской службе у городского генерал-губернатора.

Мама, Наталья Яковлевна, принадлежала древнему русскому дворянскому роду Кафтыревых, занималась ведением домашнего хозяйства и воспитанием семерых детей. Она была очень образованной женщиной, любила читать и записывать в тетрадки романсы, песни и стихи.

Малая родина

В тишайшей Рязани, в небольшом захолустном городке, в ночь с 6 на 7 декабря 1819 года родился младенец, которого спустя две недели нарекли в крещенье Яковом. Его тетки были на балу у генерал-губернатора, но, узнав, что их сестра благополучно разрешилась в родах, покинули бал, чтобы принести свои поздравления. Род Полонских был древний, выехавший из Польши, чтобы поступить на службу Ивану Грозному. Полонские имели герб, на лазоревом фоне которого были изображены звезда о шести рогах, шлем с павлиньими перьями и месяц молодой. Отец будущего поэта хорошего образования получить не смог, но читать и писать научился, и почерк имел красивый. Он был мелким чиновником, и большая семья требовала непомерных для него расходов. Яков был старшим ребенком, а помимо него было еще шесть детей. В последних родах умерла его мать, Наталья Яковлевна. Ребенок тяжко переживал ее смерть, и ему казалось, что мать похоронили живой. В детстве Яков Полонский часто видел страшные сны. Он пугался. Воображение начинало работать, появлялись поэтические образы. Старший брат рассказывал придуманные им сказки младшим и начинал втайне от всех писать стихи.

Род Полонских был древний, выехавший из Польши, чтобы поступить на службу Ивану Грозному. Полонские имели герб, на лазоревом фоне которого были изображены звезда о шести рогах, шлем с павлиньими перьями и месяц молодой. Отец будущего поэта хорошего образования получить не смог, но читать и писать научился, и почерк имел красивый. Он был мелким чиновником, и большая семья требовала непомерных для него расходов. Яков был старшим ребенком, а помимо него было еще шесть детей. В последних родах умерла его мать, Наталья Яковлевна. Ребенок тяжко переживал ее смерть, и ему казалось, что мать похоронили живой. В детстве Яков Полонский часто видел страшные сны. Он пугался. Воображение начинало работать, появлялись поэтические образы. Старший брат рассказывал придуманные им сказки младшим и начинал втайне от всех писать стихи.

Гимназия

Сначала мальчик получал домашнее образование. Но, когда ему исполнилось тринадцать лет, умерла мама. Отец был назначен на казенную должность в другой город. Он переехал, а дети остались на попечении родных Натальи Яковлевны. Они определили Якова на обучение в Первую рязанскую мужскую гимназию. В провинциальном городе это учебное заведение считалось на тот момент центром культурной жизни.

Он переехал, а дети остались на попечении родных Натальи Яковлевны. Они определили Якова на обучение в Первую рязанскую мужскую гимназию. В провинциальном городе это учебное заведение считалось на тот момент центром культурной жизни.

Здание 1-ой мужской гимназии в Рязани, где учился Яков Полонский

В то время на пике славы были русские поэты Александр Пушкин и Владимир Бенедиктов. Подросток Полонский зачитывался их стихами и сам понемногу начал сочинять, тем более, что заниматься рифмованием тогда стало модным. Преподаватели отмечали, что юный гимназист обладает явным поэтическим талантом и проявляет в этом отличные способности.

Детство и юность

Яков Полонский был первенцем в дворянской семье Петра Григорьевича, чиновника-интенданта, состоявшего на службе у губернатора Рязани. Мать, Наталья Яковлевна, происходившая из древнего рода Кафтыревых, занималась домашним хозяйством и воспитанием 7-ых детей. Она много читала и выписывала в тетради стихи, песни и романсы. Семья несколько раз меняла съемное жилье. Наблюдения за патриархальным укладом жизни хозяев и родственников, прекрасные пейзажи со старинной архитектурой и садами отразились в творчестве поэта.

Она много читала и выписывала в тетради стихи, песни и романсы. Семья несколько раз меняла съемное жилье. Наблюдения за патриархальным укладом жизни хозяев и родственников, прекрасные пейзажи со старинной архитектурой и садами отразились в творчестве поэта.

До 13 лет мальчик был на домашнем обучении, потом умерла мама, а отца перевели в другой город. Петр Григорьевич уехал один, дети остались под заботой родственников матери. Якова устроили в лучшую мужскую гимназию Рязани. Тогда были модными поэты Пушкин и Бенедиктов. Зачитываясь их стихами, многие пытались рифмовать. Не избежал этого влияния и Яков, причем преподаватели отмечали его явные способности к поэзии.

В 1837-м году, готовясь к приезду престолонаследника Александра, директор гимназии Н. Семенов поручил Полонскому написать стихи под мелодию гимна «Боже, Царя храни!». Строки понравились цесаревичу, и он подарил автору золотые часы. Прежде никому неизвестный гимназист получил 1-ю популярность в Рязани, его стали приглашать на обеды важные персоны города.

В молодости

Знакомство с Жуковским

Решающее влияние для выбора Полонским дальнейшего литературного жизненного пути оказала встреча с поэтом, одним из основоположников романтизма в русской поэзии Жуковским Василием Андреевичем.

В 1837 году в Рязань приехал цесаревич Александр II, будущего императора принимали в мужской гимназии. Руководитель учебного заведения поручил Якову сочинить два куплета приветственных стихов. Один куплет гимназистский хор исполнял под мелодию «Боже, царя храни!», которая стала гимном России за четыре года до этого.

Прием престолонаследника прошел успешно, и вечером руководитель гимназии устроил по этому поводу торжество. На мероприятии Яков встретился с автором слов гимна Жуковским, который сопровождал цесаревича в поездке. Маститый поэт хорошо отозвался о стихотворном творении Полонского. А когда гости уехали, директор гимназии вручил Якову от них золотые часы. Такой подарок и хвала Василия Андреевича закрепили мечту Полонского связать свою жизнь с литературой.

Годы учебы в университете

В 1838 году Яков поступил в Московский университет. Он стал студентом юридического факультета, но по-прежнему писал стихи, принимал участие в университетском альманахе «Подземные ключи». Очень восхищали Полонского лекции декана историко-филологического факультета Тимофея Николаевича Грановского, которые существенно повлияли на формирование мировоззрения студента.

Во времена учебы общительный и привлекательный Яков быстро находил общий язык с сокурсниками. Особенно сблизился с Николаем Орловым, сыном генерал-майора, участника Наполеоновских войн Михаила Федоровича Орлова. В их доме по вечерам собирались самые известные представители науки, искусства и культуры России. С некоторыми из них Полонский завел настоящую долгую дружбу – актером Михаилом Щепкиным, стихотворцами Аполлоном Григорьевым и Афанасием Фетом, философом Петром Чаадаевым, историками Константином Кавелиным и Сергеем Соловьевым, писателями Михаилом Погодиным и Алексеем Писемским.

Яков читал на вечерах свои произведения, а новые друзья помогали ему с их публикацией. Так, при помощи знакомых в 1840 году его стихи напечатали в издании «Отечественные записки». Литературные критики (в том числе и Белинский) высоко оценили первые поэтические работы молодого стихотворца, но прожить лишь за счет сочинительства было невозможно. Студенческие годы Полонского проходили в постоянной нужде и бедности. Ему приходилось подрабатывать, давая частные уроки и занимаясь репетиторством.

Вместо положенных четырех лет Яков учился в университете на год дольше, так как на третьем курсе не смог сдать экзамен по римскому праву декану юридического факультета Никите Ивановичу Крылову.

В период университетской учебы особенно тесные дружественные отношения зародились между Яковом и Иваном Тургеневым. Долгие годы они высоко оценивали литературный талант друг друга.

После гимназии

Яков Полонский окончил рязанскую гимназию в 1838 году. К этому времени отец был совершенно сломлен кончиной любимой супруги и, послужив три года на Кавказе, вернулся в родной город. В дела детей он не вмешивался. Но у Якова произошло событие, которое он сам считал важной вехой своей жизни. В 1837 году Рязань посетил цесаревич Александр Николаевич, сопровождаемый В.А. Жуковским. Юный Яков Полонский представил на суд будущего императора одно из своих творений. Эта встреча связала все помыслы молодого человека с литературной деятельностью. С 1838 по 1844 годы Яков Полонский учится в Московском Университете. Он страшно бедствует, потому что семья окончательно разорена, и можно рассчитывать только на собственные силы. Снимать жилье приходилось в трущобах, зарабатывать на жизнь репетиторством и частными уроками. Случались дни, когда и пообедать было не на что. Приходилось обходиться чаем и калачом.

В дела детей он не вмешивался. Но у Якова произошло событие, которое он сам считал важной вехой своей жизни. В 1837 году Рязань посетил цесаревич Александр Николаевич, сопровождаемый В.А. Жуковским. Юный Яков Полонский представил на суд будущего императора одно из своих творений. Эта встреча связала все помыслы молодого человека с литературной деятельностью. С 1838 по 1844 годы Яков Полонский учится в Московском Университете. Он страшно бедствует, потому что семья окончательно разорена, и можно рассчитывать только на собственные силы. Снимать жилье приходилось в трущобах, зарабатывать на жизнь репетиторством и частными уроками. Случались дни, когда и пообедать было не на что. Приходилось обходиться чаем и калачом.

В этот период он близко знакомится с А. Григорьевым и А. Фетом, оценившими дарование молодого поэта. Окрыленный, он печатает в «Отечественных записках» в 1840 году стихотворение «Священный благовест торжественно звучит». Круг московских знакомых у него расширяется. В доме потомка декабриста, Николая Орлова, Яков Полонский знакомится с профессором Т. Грановским, философом П. Чаадаевым. Там же в 1942 году он на всю жизнь подружится с Иваном Тургеневым, с которым будет поддерживать переписку.

В доме потомка декабриста, Николая Орлова, Яков Полонский знакомится с профессором Т. Грановским, философом П. Чаадаевым. Там же в 1942 году он на всю жизнь подружится с Иваном Тургеневым, с которым будет поддерживать переписку.

Кавказский период

Бедственное положение стало главной причиной того, что по окончании университета осенью 1844 года Яков покинул Москву. Хоть в «Отечественных записках» и вышел первый сборник его стихов «Гамма», денег по-прежнему не было. Полонскому представился шанс устроиться на работу в таможенное ведомство в Одессе, и он этим воспользовался. Там Яков жил у брата известного теоретика анархизма Бакунина и часто бывал в доме наместника Воронцова. Жалования не хватало, снова приходилось давать частные уроки.

Весной 1846 года ему предложили канцелярскую должность у кавказского наместника графа Воронцова, и Яков уехал в Тифлис. Здесь он состоял на службе до 1851 года. Полученные на Кавказе впечатления, история борьбы России за укрепление южных границ, знакомство с обычаями и традициями горцев навеяли поэту его лучшие стихи, которые и принесли ему всероссийскую известность.

В Тифлисе Полонский вел сотрудничество с газетой «Закавказский вестник» и выпустил сборники поэзии «Сазандар» (1849) и «Несколько стихотворений» (1851). Здесь же он печатал рассказы, очерки, научные и публицистические статьи.

В период проживания на Кавказе Яков увлекся живописью. Способности к этому виду искусства были замечены у него еще во время учебы в рязанской гимназии. Но именно кавказские окрестности и пейзажи вдохновили Полонского, он очень много рисовал и сохранил это увлечение до конца дней.

Биография Якова Полонского

Яков Полонский родился 6 (18) декабря 1819 года в г. Рязани в семье чиновника-интенданта. Мать поэта, Наталья Яковлевна, была образованной женщиной – много читала, записывала в тетради стихи, песни, романсы.

Сначала Полонский получил домашнее образование, а затем его отдали в рязанскую гимназию. В это время Полонский зачитывался произведениями Пушкина и В. Бенедиктова и сам начал писать стихи. Гимназическое начальство поручило Полонскому написать поздравительные стихи по случаю приезда в Рязань наследника престола Александра с поэтом Жуковским. Маститому поэту понравились стихи юного гимназиста, и он подарил ему золотые часы. Это было в 1837 году, а в следующем году Полонский закончил гимназию и поступил в Московский университет на юридический факультет.

Маститому поэту понравились стихи юного гимназиста, и он подарил ему золотые часы. Это было в 1837 году, а в следующем году Полонский закончил гимназию и поступил в Московский университет на юридический факультет.

В университете Полонского, как и многих других студентов, восхищали лекции профессора Т.Н. Грановского. Юноша познакомился с Н.М. Орловым, сыном известного генерала, героя Отечественной войны М.Ф. Орлова. В доме Орловых собирались И.С. Тургенев, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, Ф.Н. Глинка и др. На этих вечерах Полонский читал свои стихи.

В 1844 г. Полонский окончил университет и вскоре выпустил первый сборник своих стихов – «Гаммы», встреченный благожелательно в журнале «Отечественные записки».

Осенью 1844 г. Полонский переехал в Одессу – служить в таможенном ведомстве. Там он живет у брата известного впоследствии анархиста Бакунина, бывает в доме наместника Воронцова. Жалованья не хватало, и Полонский давал частные уроки. Весной 1846 г. поэт переехал на Кавказ, куда был переведен наместником М.С. Воронцов. Полонский служит в его канцелярии. Вскоре он становится также редактором газеты «Закавказский вестник».

Весной 1846 г. поэт переехал на Кавказ, куда был переведен наместником М.С. Воронцов. Полонский служит в его канцелярии. Вскоре он становится также редактором газеты «Закавказский вестник».

В газете он печатает произведения разных жанров – от публицистических и научных статей до очерков и рассказов.

Кавказские впечатления определили содержание многих его поэтических произведений. В 1849 году Полонский издал сборник «Сазандар» (певец (груз.)). Служба на Кавказе продолжалась 4 года.

В 1857 году Полонский выехал за границу учителем-гувернером в семье губернатора Н.М. Смирнова. Однако поэт вскоре отказался от роли учителя, так как вздорный характер и религиозная фанатичность А.О. Смирновой-Россет претили Полонскому. Он пытается заняться живописью в Женеве (1858), однако вскоре встречается с известным литературным меценатом графом Кушелевым-Безбородко, предложившим ему пост редактора в организуемом им журнале «Русское слово». Полонский принял это предложение. До 1860 года поэт редактировал «Русское слово», позднее стал секретарем в Комитете иностранной цензуры, а три года спустя – младшим цензором в том же комитете. В этой должности он находился до 1896 года, после чего был назначен членом Совета главного управления по делам печати.

Полонский принял это предложение. До 1860 года поэт редактировал «Русское слово», позднее стал секретарем в Комитете иностранной цензуры, а три года спустя – младшим цензором в том же комитете. В этой должности он находился до 1896 года, после чего был назначен членом Совета главного управления по делам печати.

Полонский был в хороших отношениях с Некрасовым, И. Тургеневым, П. Чайковским, для которого писал либретто («Кузнец Вакула», позднее – «Черевички»), с А.П. Чеховым – ему он посвятил стихотворение «У двери».

В 1887 году было торжественно отмечено 50-летие творческой деятельности Полонского.

Скончался Я. Полонский 18 (30) октября 1898 года в Петербурге, похоронен в Льговском монастыре. В 1958 году прах поэта перевезен в Рязань (территория Рязанского кремля).

Полонский писал стихотворения, поэмы, газетные сатирические фельетоны, печатал рассказы, повести и романы, выступал как драматург и публицист. Но из обширного творческого наследия его ценность представляют лишь стихотворные произведения, лирика.

Но из обширного творческого наследия его ценность представляют лишь стихотворные произведения, лирика.

СТРАНИЦА АВТОРА

Поделиться

Ключевые слова: Яков Полонский,подробная биография Якова Полонского,критика,скачать биографию,скачать бесплатно,реферат,русская литература 19 века,поэты 19 века

Европа

В 1851 году поэт переехал в столицу. В Петербурге он расширил круг своих знакомств в литературном сообществе и много трудился над новыми произведениями.

В 1855 году выпустил следующий поэтический сборник, который с большой охотой публиковали самые популярные литературные издания России – «Отечественные записки» и «Современник». Но на полученные гонорары у поэта не получалось вести даже самое скромное существование. Полонский устроился на работу в качестве преподавателя на дому к детям петербургского губернатора Н. М. Смирнова.

Пейзаж Кавказа, нарисованный Яковом Полонским

В 1857 году губернаторское семейство отправилось в Баден-Баден, с ними уехал и Яков. Он путешествовал по европейским странам, учился рисованию у живописцев Франции, свел знакомства с представителями иностранной и русской литературы (в круг его новых знакомых входил и знаменитый Александр Дюма).

Он путешествовал по европейским странам, учился рисованию у живописцев Франции, свел знакомства с представителями иностранной и русской литературы (в круг его новых знакомых входил и знаменитый Александр Дюма).

В 1858 году Яков отказался от должности учителя губернаторских детей, так как не смог больше ладить с их матерью – вздорной и фанатически религиозной Александрой Осиповной Смирновой-Россет. Он попытался остаться в Женеве и заняться живописью. Но вскоре познакомился с известным литературным меценатом графом Кушелевым-Безбородко, который как раз собрался организовать в Петербурге новый журнал «Русское слово». Граф предложил Якову Петровичу занять должность редактора.

Петербург

Итак, биография Якова Полонского рассказывает о его возвращении в Россию, где он тепло принят читателями и литераторами. Но материального благополучия у него нет. В 1857 году он вынужден стать репетиром. В этом качестве он сопровождает семью А.О. Смирновой-Россет, обладающую крайне неустойчивым и трудным характером, в Швейцарию. Но 38 лет — это уже не тот возраст, когда можно терпеть капризы нанимателей. Спустя несколько месяцев он уходит с этой должности и посещает Женеву, Рим, Париж.

Но 38 лет — это уже не тот возраст, когда можно терпеть капризы нанимателей. Спустя несколько месяцев он уходит с этой должности и посещает Женеву, Рим, Париж.

Жизнь и работа в Петербурге

В конце 1858 года Полонский вернулся в Петербург и начал работу в «Русском слове».

В 1860 году поступил на службу в Комитет иностранной цензуры на должность секретаря. С 1863 года занял в этом же комитете пост младшего цензора, проработал на одном месте до 1896 года.

В 1897 году Якова Петровича назначили членом Совета главного управления по делам печати.

В конце жизни в своем творчестве поэт все чаще обращался к религиозно-мистическим темам (старость, смерть, мимолетное человеческое счастье). В 1890 году вышел его последний сборник стихов «Вечный звон». Наиболее значимым произведением Полонского считается шуточная поэма-сказка «Кузнечик-музыкант».

Второй брак

На литературные гонорары существовать невозможно, и Яков Петрович приступает к работе в комитете иностранной цензуры. Через 6 лет после крушения первого брака он влюбляется в красавицу Жозефину Рюльман.

Через 6 лет после крушения первого брака он влюбляется в красавицу Жозефину Рюльман.

Этот роман заканчивается браком, в котором родится два сына и дочь. У него дома создается литературно-музыкальный салон, в котором по пятницам собирается цвет интеллигенции Петербурга: поэты, прозаики, композиторы, живописцы, критики. Тут бурлит культурная жизнь столицы. На этом краткая биография Якова Полонского в нашем изложении уже подходит к завершению. В честь празднования 50-летия литературной деятельности Полонскому торжественно был вручен серебряный венок, а Великий князь Константин Романов посвятил ему стихотворение.

Личная жизнь

Со своей первой женой Еленой Устюжской (1840 года рождения) поэт познакомился во время путешествия по Европе. Она была дочерью француженки и старосты русской церкви в Париже Василия Кузьмича Устюжского. Елена совсем не знала русского языка, а Яков – французского, но брак был заключен по большой любви. В 1858 году Полонский привез молодую супругу в Петербург.

Но следующие два года стали самыми тяжелыми в жизни поэта. Он упал и получил серьезную травму, от ее последствий не смог избавиться до конца дней и передвигался только при помощи костылей. Вскоре заболела тифом и скончалась его жена. Через несколько месяцев умер их шестимесячный сын Андрей.

Долгие годы он не мог оправиться от горя, спасало только творчество. В 1866 году Яков женился второй раз на Жозефине Антоновне Рюльман (1844 года рождения). В этом браке родилось трое детей – сыновья Александр (1868) и Борис (1875) и дочь Наталья (1870). Жозефина обладала талантом скульптора и активно принимала участие в художественной жизни Петербурга. В их доме часто проводились вечера творчества, куда приходили известные в России писатели и художники.

Яков Полонский — Биография — Русская поэзия

Яков Полонский

Краткая биография

Мой костер в тумане светит;

Искры гаснут на лету.

Ночью нас никто не встретит;

Мы простимся на мосту.

Ночь пройдет – и спозаранок

В степь, далеко, милый мой,

Я уйду с толпой цыганок

За кибиткой кочевой…

Родился 6 (18) декабря 1819 года в Рязани.

Окончив гимназию, поступил на юридический факультет Московского университета. Жил бедно, поддерживала его только бабушка – Е. Б. Воронцова. Если появлялись какие-то деньги, тратил их в кондитерской, просматривая за чашкой кофе свежие газеты и журналы, подаваемые хозяином. Из-за постоянной необходимости зарабатывать на жизнь, университет закончил только в 1844 году. Тогда же выпустил сборник стихов «Гаммы», замеченный «Отечественными записками». «Полонский обладает в некоторой степени тем, что можно назвать чистым элементом поэзии и без чего никакие умные и глубокие мысли, никакая ученость не сделает человека поэтом», – писал критик. Однако, этот некоторый успех никак не повлиял на материальное положение поэта; в ноябре того же года он уехал в Одессу.

С 1846 года Полонский жил в Тифлисе. Служил в канцелярии кавказского наместника М. С. Воронцова и редактировал газету «Закавказский вестник». Там же, в Тифлисе, вышел в 1849 году сборник стихов «Сазандар».

С. Воронцова и редактировал газету «Закавказский вестник». Там же, в Тифлисе, вышел в 1849 году сборник стихов «Сазандар».

В 1853 году переехал в Петербург.

Жить в столице было нелегко. Полонский давал частные уроки, некоторое время служил гувернером в семье миллионера С. С. Полякова. Женился. Однажды, торопясь по делам, связанным с рождением первенца, упал с дрожек и получил серьезную травму. Несколько операций, перенесенных им, не принесли выздоровления, до конца жизни Полонский пользовался костылями. Еще большим потрясением для поэта стала смерть его жены – дочери псаломщика русской церкви в Париже Елены Устюжской. При сложной материальной жизни, жена была неоценимой помощницей поэту – сама кормила и нянчила ребенка. Впрочем, это ей было знакомо, поскольку выросла она в большой небогатой семье и, будучи старшей, вынянчила поочередно всех своих братьев и сестер. Потеряв жену, Полонский впал в отчаяние. Он пытался связаться с женой при помощи спиритических сеансов, но утешение поэту приносили только стихи. «По твоим стихам, – как-то написал он Фету, – невозможно написать твоей биографии, и даже намекать на события из твоей жизни… Увы!.. По моим стихам можно проследить всю жизнь мою…»

«По твоим стихам, – как-то написал он Фету, – невозможно написать твоей биографии, и даже намекать на события из твоей жизни… Увы!.. По моим стихам можно проследить всю жизнь мою…»

Стихи Полонского охотно печатались в «Современнике», в «Отечественных записках», в «Русском слове», то есть в журналах самых противоположных направлений, часто идеологически враждебных друг другу. Это лавирование между различными лагерями мешало поэту. Но сам он так объяснял это лавирование (в письме к Чехову): «Наши большие литературные органы любят, чтобы мы, писатели, сами просили их принять нас под свое покровительство – и тогда только благоволят, когда считают нас своими, а я всю свою жизнь был ничей, для того, чтобы принадлежать всем, кому я понадоблюсь, а не кому-нибудь…»

В конце пятидесятых Полонский редактировал журнал «Русское слово», затем служил цензором в Комитете иностранной цензуры, входил в совет Главного управления по делам печати. Но главное место в его жизни занимала поэзия. «Что такое – отделывать лирическое стихотворение или, поправляя стих за стихом, доводить форму до возможного для нее изящества? – писал он. – Это, поверьте, не что иное, как отделывать и доводить до возможного в человеческой природе изящества свое собственное, то или другое, чувство».

«Что такое – отделывать лирическое стихотворение или, поправляя стих за стихом, доводить форму до возможного для нее изящества? – писал он. – Это, поверьте, не что иное, как отделывать и доводить до возможного в человеческой природе изящества свое собственное, то или другое, чувство».

«Улеглася метелица. Путь озарен. Ночь глядит миллионами тусклых очей. Погружай меня в сон, колокольчика звон! Выноси меня, тройка усталых коней!.. У меня ли не жизнь! Чуть заря на стекле начинает лучами с морозом играть, самовар мой кипит на дубовом столе, и трещит моя печь, озаряя в угле, за цветной занавеской, кровать!.. Что за жизнь! Полинял пестрый полога цвет, я больная бреду и не еду к родным, побранить меня некому – милого нет, лишь старуха ворчит, как приходит сосед, оттого, что мне весело с ним!».

«Как это хорошо! – писал Достоевский. – Какие это мучительные стихи, и какая фантастическая раздающаяся картина. Канва одна и только намечен узор, вышивай, что хочешь… Этот самовар, этот ситцевый занавес, – так это все родное. Это как в мещанских домиках в уездном нашем городишке».

Это как в мещанских домиках в уездном нашем городишке».

В последние годы, будучи уже признанным, Полонский еженедельно устраивал «пятницы», на которых встречались литераторы, артисты, ученые.

«Большая зала с окнами на две улицы, – вспоминала Зинаида Гиппиус. – Во всю длину залы – накрытый чайный стол (часто, бывало, думаю: и откуда такая длинная скатерть?) За столом – гости. Сухонькая, улыбающаяся хозяйка (вторая жена Полонского, Жозефина А.). У окон где-то рояль, а в самом углу, над растениями, громадная белая статуя. Амура, кажется. Ее отовсюду видно, в зале только она да этот чайный стол. Гостей всегда много, но не тесно, ибо гости меняются: когда приходят новые, – встают и уходят те, кто чай кончил. Уходят через маленькую гостиную в кабинет хозяина, который в зале никогда не присутствует. Он сидит в этой довольно узкой комнате, неизменно на своем месте, в кресле за письменным столом. Вижу этот стол и за ним, лицом к двери, большого угловатого старика – Якова Петровича. Кресло не очень низкое. Полонский сидит бодро, сутулясь чуть-чуть. Рядом – его костыли. У него нет белоснежной бороды Плещеева. Борода не короткая, но и не длинная, и весь он скорее серый, чем белый; весь в проседи. Глаза ужасно живые и прегромкий голос. То кричит весело, то трубит сердито или торжественно. Иногда стучит костылем. От приходящих в кабинет гостей его отделяет письменный стол, и гости сидят прямо перед Полонским, на стульях или на диване у стены. Он и говорит со всеми вместе, точно всегда немного с эстрады. Впрочем, бывает, что кто-нибудь садится на стул сбоку, поговорить поближе…

Полонский сидит бодро, сутулясь чуть-чуть. Рядом – его костыли. У него нет белоснежной бороды Плещеева. Борода не короткая, но и не длинная, и весь он скорее серый, чем белый; весь в проседи. Глаза ужасно живые и прегромкий голос. То кричит весело, то трубит сердито или торжественно. Иногда стучит костылем. От приходящих в кабинет гостей его отделяет письменный стол, и гости сидят прямо перед Полонским, на стульях или на диване у стены. Он и говорит со всеми вместе, точно всегда немного с эстрады. Впрочем, бывает, что кто-нибудь садится на стул сбоку, поговорить поближе…

Полонский охотно говорит о себе, о своих стихах. Рассказывает, какие именно слова он создал, первый ввел в литературу. Если Достоевский бросил слово «стушеваться», то он, Полонский, создал «непроглядную» ночь. Меня, по правде сказать, эти «новые» слова не пленяли, уже казались банальностями. Удивило только открытие, что слово «предмет» не существовало до Карамзина: он оказался его творцом. Полонский, когда его просили, с удовольствием читал стихи, и это бывало нередко. Читал он любопытно, совсем по-своему. Так же, вероятно, как читал и не на этой домашней «эстраде», за письменным столом, а на настоящей, где мне слышать его не пришлось. Читал густо, тромбонно, с непередаваемой, устрашающей завойкой. Его чтение у меня в ушах, я могу его приблизительно «передразнить», но описать не могу. Плещеев и Вейнберг читали с тем условным пафосом, которого требовал тогдашний студент. Чтение Полонского было другое. Сначала делалось смешно, а потом нравилось. «Есть фо-орма, – но она пуста! Краси-иво – но не красота!» Эти строчки, сами по себе недурные, значительные, во всяком случае, производили большое впечатление в густом рыканье Полонского. Так же декламировал он и свое единственное, считавшееся «либеральным» стихотворение: «Что мне она? Не жена, не любовница и не родная мне дочь. Так почему ж ее доля проклятая спать не дает мне всю ночь?». Не знаю, как случилось, что другое его, воистину прекрасное стихотворение не пользовалось популярностью; и сам Полонский не читал его (при мне) и с эстрады его, кажется, редко читали другие.

Читал он любопытно, совсем по-своему. Так же, вероятно, как читал и не на этой домашней «эстраде», за письменным столом, а на настоящей, где мне слышать его не пришлось. Читал густо, тромбонно, с непередаваемой, устрашающей завойкой. Его чтение у меня в ушах, я могу его приблизительно «передразнить», но описать не могу. Плещеев и Вейнберг читали с тем условным пафосом, которого требовал тогдашний студент. Чтение Полонского было другое. Сначала делалось смешно, а потом нравилось. «Есть фо-орма, – но она пуста! Краси-иво – но не красота!» Эти строчки, сами по себе недурные, значительные, во всяком случае, производили большое впечатление в густом рыканье Полонского. Так же декламировал он и свое единственное, считавшееся «либеральным» стихотворение: «Что мне она? Не жена, не любовница и не родная мне дочь. Так почему ж ее доля проклятая спать не дает мне всю ночь?». Не знаю, как случилось, что другое его, воистину прекрасное стихотворение не пользовалось популярностью; и сам Полонский не читал его (при мне) и с эстрады его, кажется, редко читали другие. Легко представляю себе как громовержно продекламировал бы Яков Петрович: «Писатель, если только он волна, а океан – Россия, не может быть не возмущен, когда возмущена стихия. Писатель, если только он есть нерв великого народа, не может быть не поражен, когда поражена свобода». Но «студент» требовал, чтобы его звали «Вперед, без страха и сомненья», доверял только белым бородам, а какие стихи, хорошие или плохие, – ему было в высшей степени наплевать.

Легко представляю себе как громовержно продекламировал бы Яков Петрович: «Писатель, если только он волна, а океан – Россия, не может быть не возмущен, когда возмущена стихия. Писатель, если только он есть нерв великого народа, не может быть не поражен, когда поражена свобода». Но «студент» требовал, чтобы его звали «Вперед, без страха и сомненья», доверял только белым бородам, а какие стихи, хорошие или плохие, – ему было в высшей степени наплевать.

Кого только не приходилось видеть на пятницах Полонского! Писатели, артисты, музыканты… Тут и гипнотизер Фельдман, и нововременский предсказатель погоды Кайгородов, и рассказчик Горбунов, и семья Достоевского, и Антон Рубинштейн… На ежегодном же вечере-монстре в конце декабря в день рождения Полонского бывало столько любопытного народа, что, казалось, «весь Петербург» выворотил свои заветные недра. Хозяин сидел там же, на том же месте, за письменным столом, и торжественно принимал поздравления. Впрочем, однажды в этот день он продвинулся на своих костылях в залу; ненадолго, лишь пока Антон Рубинштейн, оторванный от игры в карты и набросившийся на клавиши, с таким озлоблением и с такой силой терзал рояль, точно это был его личный враг. ..

..

Все комнаты отворены и все полны народу. Никаких танцев (и карточный стол всего один, специально для Рубинштейна: по пятницам же карты никому не разрешались). Гости все солидные, с сановными лицами и даже со звездами… Жена гр. Алексея Толстого, изящно-некрасивая, под черным покрывалом, как вдовствующая императрица, улыбается тем, кого ей представляют… Мне подумалось: а ведь это ей написано: «Средь шумного бала случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты…» Все ли знают, что бал этот – маскарад, «тайна» – просто маска и покрывала она редко-некрасивые черты лица…»

«Творчество требует здоровья, – говорил Полонский одному из друзей. – Врет Ломброзо, что все гении были полупомешанные или больные люди. Сильные нервы – это то же, что натянутые стальные струны у рояля: не рвутся и звучат от всякого – сильного ли, слабого ли – к ним прикосновения». И писал, вспоминая своего друга Фета: «…Все тот же огонек, что мы зажгли когда-то, не гаснет для него и в сумерках заката, он видит призраки ночные, что ведут свой шепотливый спор в лесу у перевала, там мириады звезд плывут без покрывала, и те же соловьи рыдают и поют».

Умер 18 (30) октября 1898 года.

Похоронен в Рязани.

Из книги Геннадия Прашкевича «Самые знаменитые поэты России»

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Высокопоставленному чиновнику Чикагского медицинского университета предстоит непростой 2013 год – Chicago Tribune

Почти каждое утро, до 7 утра, доктора Кеннета Полонски высаживают рядом с Лейкфронт-Трейл на южной стороне Чикаго, в нескольких шагах от озера Мичиган.

Он не носит портфеля, не носит костюм и не пьет чашку кофе — стандартные атрибуты его современников-руководителей.

Вместо этого — по крайней мере, зимой — он облачен в высокотехнологичный спортивный костюм, оставляющий лишь небольшой участок кожи вокруг глаз открытым для непогоды. Наряд, размышляет он, должен вызвать подозрения у таксистов.

Наряд, размышляет он, должен вызвать подозрения у таксистов.

«Сейчас 6:30 утра, темно и может быть градусов 10 на улице», — говорит он. «Когда я прошу водителя высадить меня на обочине (дороги), они должны думать: «Что происходит с этим парнем? Здесь что-то смешное».

Двенадцать месяцев в году, через жару, похолодания , дождь, мокрый снег и снег, высокопоставленный чиновник Чикагского медицинского университета почти каждое утро начинает пробегать 5 миль на работу.

Это распорядок, который отражает уроки, извлеченные из десятилетий изучения диабета и лечения пациентов с этим заболеванием, и тот, который он сочетает с соблюдением своей диеты «как ястреб». Ежедневная пробежка также является средством для 62-летнего доктора медицины, способного размышлять о проблемах, которые ждут впереди.

Их много, начиная с масштабной трансформации способов оплаты и предоставления медицинских услуг в рамках реформы системы здравоохранения, проведенной президентом Бараком Обамой в 2010 году.

Полонски также сталкивается с сокращением финансирования исследований, поступающего в Притцкеровскую школу медицины через Национальные институты здравоохранения, и растущим финансовым давлением со стороны программы Medicaid штата Иллинойс, программы медицинского страхования федерального штата, которая обслуживает значительную часть южной части больницы. пациенты.

Все это время крестины и попытки заплатить за новую больницу площадью 1,2 миллиона квадратных футов за 700 миллионов долларов, 10-этажное квадратное модернистское здание, возвышающееся над кампусом, более известным своим вездесущим красным цветом начала 20-го века. — крытые готические здания.

Больница, получившая название Центр заботы и открытий в связи с отсутствием донора, готового заложить 50 миллионов долларов за права на присвоение имени, должна открыться в субботу.

Больница с 240 отдельными палатами, 28 большими операционными и семью современными кабинетами визуализации будет специализироваться на неврологии и лечении рака и желудочно-кишечных заболеваний.

Но даже то, что должно было стать праздничным моментом для Полонского и университета, было омрачено противоречиями.

Приблизительно 50 протестующих вошли в больницу воскресным днем в январе, держа в руках плакаты и используя мегафон, чтобы выразить свое недовольство тем, что в таком дорогостоящем учреждении нет травматологического отделения.

Полиция университета дубинками повалила протестующих на землю. Четверо были арестованы в рукопашной.

Полонски сказал, что система переоценивает свою роль в оказании помощи при травмах, «законный вопрос для обсуждения и обсуждения, который мы снова подробно рассмотрим».

Решение этой проблемы станет серьезной проверкой лидерских качеств Полонского в 2013 году и произойдет на фоне крупнейших потрясений в отрасли здравоохранения за последнее поколение.

«Сейчас мы находимся в очень уязвимой ситуации, в этом нет никаких сомнений», — сказал Полонски о происходящих изменениях в здравоохранении. «Но это одна из причин, по которой я заинтересован в своей работе. Я верю, что могу повлиять на ряд серьезных проблем».

Я верю, что могу повлиять на ряд серьезных проблем».

Многие люди, по его словам, проживают жизнь, задаваясь вопросом, является ли то, что они делают, стоящим или значимым в общей картине вещей.

«Мне очень повезло, что у меня никогда не было такой проблемы, — сказал Полонски.

Мальчик из Южной Африки

Кеннет Сэмюэл Полонски родился в феврале 1951 года и был первым из трех детей хирурга-ортопеда по имени Бернард, которого он назвал «очень целеустремленным человеком», и Ребекки, домохозяйки, в Йоханнесбурге. , Южная Африка.

Он посещал государственную начальную школу, разделенную по расовому признаку при апартеиде, и частную еврейскую дневную среднюю школу.

В детстве он был уверенным в себе учеником и ненасытно любопытным, поглощая книги по истории, особенно те, которые предлагали неприкрашенный взгляд на его родную страну, — сказала его 42-летняя жена Лидия, которая познакомилась с Полонским, когда обоим было около 12 лет.

Преисполненный решимости получить беспристрастное представление о политике расовой сегрегации в Южной Африке, подросток Полонский купил учебники истории университетского уровня, чтобы дополнить свои утвержденные правительством тексты.

«Он был невероятно умен, и у него было очень здоровое неуважение к авторитетам», — сказала Лидия Полонски. «Он был мятежным».

Ее муж возражал. «Меня просто интересовала правда, — сказал он.

По словам Лидии Полонски, в старшей школе его учителей-либералов, выступавших против апартеида, нередко подвергали расследованию или арестовывали за то, что они придерживались взглядов, не совпадающих с взглядами правительства.

«У тебя всегда было ощущение, что за тобой наблюдают. Это было очень неудобно», — сказала она. «Мы всегда знали, что собираемся уйти».

Ее муж мало рассказывает о своем пребывании в Южной Африке. Однако он предполагает, что апартеид породил ряд «невыносимых обстоятельств».

Полонский также был полон решимости сделать карьеру в области медицинских исследований. Таких возможностей было немного в Южной Африке, развивающейся стране, где главным приоритетом в то время было предоставление базовой медицинской помощи преимущественно бедному населению.

Таких возможностей было немного в Южной Африке, развивающейся стране, где главным приоритетом в то время было предоставление базовой медицинской помощи преимущественно бедному населению.

После окончания медицинского факультета Университета Витватерсранда он подавал заявки на должности в десятках медицинских вузов США, но почти в каждом ему отказывали, включая стажировку в двух медицинских вузах, которыми он позже руководил на руководящих должностях. , Университет К. и Вашингтонский университет в Сент-Луисе.

«Я всегда говорю студентам и интернам, что здесь легче стать деканом, чем стажером», — пошутил Полонский.

В конце концов он прошел стажировку в госпитале ветеранов войны Эдварда Хайнса-младшего в Хайнсе, а в январе 1976 года вырвал с места свою жену и 9-месячную дочь, чтобы переехать в небольшую квартиру в Оук-парке с видом на ресторан Kentucky Fried Chicken.

Переход был непростым. Звонки домой их семьям стоили 10 долларов в минуту. Квартира, которую они могли себе позволить, была скудной. Зима была холодной.

Зима была холодной.

«Если честно, мы знали о США из фильмов. Это были великолепные американские кухни, красивые дома. Все казалось лучше», — сказала Лидия Полонски. «Но когда мы приехали, это был такой шок».

После прохождения ординатуры по внутренним болезням в ныне закрытой больнице Майкла Риза на ближней южной стороне Полонский был выбран для стажировки в Университете К. по эндокринологии.

В течение следующих 21 года он неуклонно поднимался по служебной лестнице, став начальником отдела эндокринологии и получив звание профессора. Он является автором или соавтором более 180 опубликованных научных работ, став одним из выдающихся исследователей диабета в мире.

Также во время своего первого пребывания в Университете Калифорнии Полонский познакомился с доктором Грэмом Беллом, коллегой-исследователем диабета, который впоследствии стал его давним партнером и соавтором.

Во время ежедневных пробежек они разрабатывают научные эксперименты и новые способы решения проблем в своих исследованиях.

«Это заставило нас думать так, как мы не думали сами по себе», — сказал Белл, всемирно известный своей работой с диабетом. «Конечно, мы немного болтаем о нашей жизни, но после 3 миль это всегда возвращается к науке. Всегда».

Эти двое вместе со своими семьями настолько сблизились, что Белл подумывал последовать за Полонским в Сент-Луис в 1999 году, когда Вашингтонский университет переманил его из Чикаго, назначив председателем медицинского факультета и главным врачом Барнс-еврейская больница.

Они продолжали сотрудничать в течение 11 лет отсутствия Полонского — до тех пор, пока Белл не порекомендовал его президенту Университета Калифорнии Роберту Циммеру, когда открылась высшая должность в медицинском институте.

После того, как Полонского отобрали на работу из резерва кандидатов, «я никогда всерьез не думал не брать ее», — сказал он.

Это были лучшие времена…

Полонский вступил в должность исполнительного вице-президента по медицинским вопросам во время потрясений в здравоохранении на национальном уровне и в Университете C.

Годом ранее , в 2009 году началось строительство новой больницы — крупнейшего учреждения, когда-либо построенного университетом, — которое обещало принести самые передовые медицинские технологии в Саут-Сайд.

За четыре месяца до этого Обама подписал закон о пересмотре системы здравоохранения, который систематизировал серию сокращений платежей больницам в обмен на предоставление им большего количества потенциальных платных пациентов за счет расширения медицинского страхования до более чем 30 миллионов американцев.

Полонски говорит, что закон выделит как минимум 300 миллионов долларов из бюджета больницы в течение следующего десятилетия, и это не включает потенциальное сокращение расходов на высшее медицинское образование и NIH, от которых школа получила около 185 миллионов долларов в виде грантов в 2012.

Затем, всего через несколько дней после того, как Полонский занял свою новую должность, 15 августа произошел расстрел 18-летнего Дамиана Тернера, ставшего жертвой шальной пули в 3 1/2 кварталах от Университета К. Центр.

Центр.

Вместо того, чтобы доставить туда тяжелораненого Тернера, пожарной службе Чикаго пришлось доставить его в ближайший травмпункт уровня 1, примерно в 10 милях от Северо-Западного мемориального госпиталя. Хотя поездка заняла всего 10 минут, активисты и критики заявили, что Тернер мог бы выжить, если бы в Калифорнийском университете был травматологический центр для взрослых.

Больница U. of C. принимает пациентов с травмами в возрасте до 16 лет и имеет отделение неотложной помощи для взрослых, которое принимает почти 80 000 пациентов в год, хотя оно не оборудовано для лечения пациентов с наиболее серьезными травмами.

Этот вопрос привлек широкое внимание средств массовой информации и вызвал временное возмущение в южной части, возродив аналогичные дебаты, которые время от времени возникали с 1988 года, когда университет закрыл свой травматологический центр для взрослых из-за финансовых ограничений и ограничений по вместимости.

Полонский ожидает, что этот вопрос станет предметом активных дискуссий в ближайшие месяцы и годы.

«Это очень, очень сложная ситуация, которую мы переоцениваем», — сказал он.

Полонский, который называет Нельсона Манделу одним из тех, кем он восхищается, не стесняется затрагивать острые темы.

«Он очень прямолинеен», — сказала Шэрон О’Киф, которую Полонский лично выбрал президентом медицинского центра. «Но он не суровый человек. Он невероятно ориентирован на данные и практичен, и он знает, что не всегда все идет по плану».

За дебатами о лечении травм последовала еще одна проблема.

Джеймс Тайри, бывший владелец Chicago Sun-Times и исполнительный директор Mesirow Financial, скончался в Университете Калифорнии в марте 2011 года, отчасти из-за врачебной ошибки во время обычной процедуры. Тайри, входивший в состав правления больницы, тяжело болел раком желудка.

Полонски назвал Тайри «дорогим коллегой» и сказал, что его смерть «была огорчительной во многих отношениях».

«Для меня было важно, чтобы его наследие общественных работ и благотворительности продолжало жить», — сказал он.

U. of C. позже согласился заплатить 10 миллионов долларов за имущество Тайри, не признавая свою вину. Часть этих денег пошла в Фонд Джеймса Тайри и Программу Джеймса К. Тайри по лечению диабета и инновациям.

Человек «настоящей простоты»

Давние друзья и семья говорят, что Полонского мотивируют не материальные ценности, власть или престиж, а личные достижения и преодоление трудностей. Несмотря на приличную зарплату, он водит 12-летнюю «Тойоту» (экономно) и едет домой на поезде ночью (часто).0003

Он также известен тем, что таскает с собой многоразовые продуктовые сумки, наполненные его спортивной одеждой, вместо портфеля, даже на заседания совета директоров.

«В нем есть настоящая простота, — сказал Белл. «Он не одержим вещами, которые не важны. Он не похож на хирурга, который носит костюмы Brioni или водит модные автомобили. Он не собирается делать заявления».

Несмотря на это, сказал Белл, Полонски без труда приспособится к тем, кто им является.

Он может показаться тихим, но никогда не застенчивым, и является способным, но не динамичным оратором.